PV-Anlage in 3 Schritten online planen

kWp - Kilowatt Peak

Die Spitzenleistung von Photovoltaik Modulen wird in der Einheit kWp (Kilowatt peak) angegeben. Die Messung der Spitzenleistung kWp erfolgt unter den sogenannten STC (standard test conditions). Sie sind wie folgt festgelegt:

Testbedingungen

- 1000 W/m2 Einstrahlung

- 25°C Umgebungstemperatur

- Air Mass 1,5 (Sonnenlichtspektrum)

Die Nennleistung gibt die unter normierten Testbedingungen erzielte elektrische Leistung an. In diesen exakt definierten Messungen werden die Module mit einer Strahlungsleistung von 1.000 Watt pro Quadratmeter bestrahlt. Das Strahlungsspektrum entspricht dabei dem Spektrum des Sonnenlichts, die Modultemperatur beträgt 25 Grad.

Dies entspricht ziemlich genau den optimalen Bedingungen, die in Deutschland jedoch allenfalls an wenigen Sommertagen erreichbar sind.

Aussagekraft

Um die Angabe kWp aber richtig einordnen zu können, sind häufig weitere Angaben notwendig. Durch die standardisierten Testbedingungen kann aber die Angabe Kilowatt Peak oder Watt Peak als Vergleichsmaßstab für folgende Punkte bei Solarzellen oder Photovoltaikanlagen herangezogen werden:

- So ist zum Beispiel wichtig zu wissen, dass pro kWp in Deutschland durchschnittlich im Jahr 800 bis maximal 1.000 Kilowattstunden Strom erzeugt werden können.

- Gleichzeitig ist jedoch auch interessant, welche Fläche eine PV-Anlage für 1 kWp benötigt. Denn die unterschiedlichen Solarzellen benötigen für 1 Kilowatt Peak zwischen vier (Monokristalline Module) bis zehn (Dünnschichtmodule) Quadratmeter Solarmodule.

- Ist eine bestimmte Dachfläche vorhanden, dann kann über Umrechnungen bestimmt werden, wie viel kWp mit den unterschiedlichen Modulen auf dieser Fläche maximal erzielt werden können.

- Außerdem wird die Angabe kWp auch zum Preisvergleich von Solarmodulen herangezogen. Dieser Wert ist vor allem auch für Rentabilitätsberechnungen interessant. Die Angabe Euro pro kWp ermöglicht also über das Verhältnis Preis pro kWp und erzielbare kWh pro kWp im Jahr den Rückschluss darauf, bis zu welchem kWp-Preis die Anlage wirtschaftlich ist.

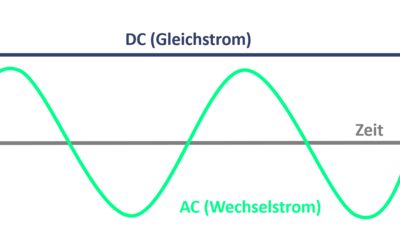

- Schließlich benötigt man zur Planung und Auslegung der Wechselrichter und der richtigen Querschnitte der Verkabelung die Angabe, wie viel kWp die gesamte Photovoltaikanlage umfasst. Denn der Wechselrichter wird ja entsprechend der maximalen Anlagenleistung dimensioniert.

Leistung und Energie

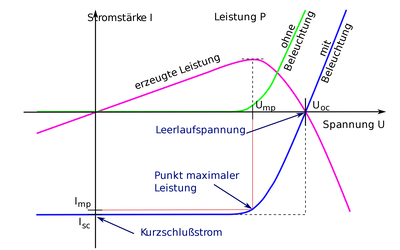

Die tatsächliche Leistung einer Photovoltaikanlage wird in kW (Kilowatt) gemessen. Die Leistung ändert sich ständig, weil sie vom Wetter und vom Einfallswinkel des Sonnenlichts abhängt. Nicht zu verwechseln mit der Leistung ist der Ertrag der Photovoltaikanlage, der in kWh angegeben wird.

Sinnvollerweise wird hier meist der Ertrag pro Jahr angegeben, damit jeder Monat in die Berechnung eingeht. Der Ertrag errechnet sich aus Produkt aus Leistung und Zeit. Drei Stunden mit einer Leistung von fünf Kilowatt ergeben also einen Ertrag von 15 Kilowattstunden. Eine Kilowattstunde entspricht einer elektrischen Energie von 3.600 Kilojoule.

von Falk M. aus Ahrensfelde

Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!

SUCHENWie wichtig ist der kWp-Wert?

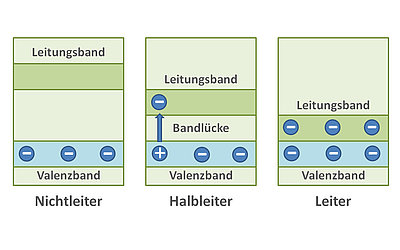

Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen der Nennleistung (kWp) und der tatsächlichen Leistung der Solarmodule. Das liegt daran, dass die Idealbedingungen der Labormessung in der Praxis selten erreichtwerden. Es ist also nicht möglich, aus der Nennleistung der Module den jährlichen Ertrag zu berechnen.

Ein wenig komplizierter ist die Frage, ob die Nennleistung denn wenigstens einen Vergleich verschiedener Module untereinander erlaubt. Bedeuten 20 Prozent mehr kWp also auch 20 Prozent mehr Ertrag? Es kommt darauf an, was miteinander verglichen wird! Ein Vergleich zweier gleichartiger Module, also zum Beispiel zweier monokristalliner Module auf Siliziumbasis, ist durchaus möglich.

Wenn sich ein Kunde also schon für solche Module entschieden hat, ist die in kWp angegebene Nennleistung eine wichtige Information für den Leistungsvergleich. Dieser ist möglich, weil ähnliche Module auf Abweichungen von den Idealbedingungen auch mit ähnlichen prozentualen Leistungseinbußen reagieren.

Ungeeignet ist die Angabe kWp aber zum Vergleich verschiedener Modultypen unter Realbedingungen. Dünnschichtmodule und kristalline Module verhalten sich unter verschiedenen Bedingungen sehr unterschiedlich. Hier ist Expertenwissen gefragt, um den Ertrag beider Varianten abzuschätzen.

Hinzu kommt, dass Werbeaussagen einiger Hersteller die Verwirrung um die Begriffe "Leistung" und "Nennleistung" gezielt nutzen. Geworben wird beispielsweise damit, dass Dünnschichtmodule auf flachen Dächern mehr Ertrag pro kWp versprechen als kristalline Module. Das ist richtig, aber der Ertrag pro Quadratmeter ist dennoch niedriger.

kWp in kWh umrechnen

Die Beziehung zwischen Kilowattpeak (kWp) und Kilowattstunden (kWh) ist wichtig, um den Energieertrag einer Photovoltaikanlage zu verstehen.

KWp bezeichnet die maximale Leistung einer PV-Anlage unter optimalen Bedingungen. Um einen realistischen Ertrag in kWh zu berechnen, benötigen Sie in Ihrer Rechnung außerdem den Ertragsfaktor:

Die tatsächliche Energieproduktion in kWh hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Sonneneinstrahlung, Wetterbedingungen und der Ausrichtung der Solarmodule. Gebündelt ergibt das den Ertragsfaktor, der die Standort-Faktoren berücksichtigt und eine Schätzung des jährlichen Energieertrags somit ermöglicht.

In Deutschland beträgt der durchschnittliche Ertragsfaktor etwa 800 bis 1000 Watt pro kWp Anlagenleistung. Ein Beispiel zeigt:

Nehmen wir an, Sie haben eine PV-Anlage mit einer Leistung von 4 kWp

Basierend auf diesen Daten des Ertragsfaktors produzieren Sie mit einer 4 kWp Anlage rund 3,2 bis 4 kWh Solarstrom pro Jahr

Bei der Planung einer PV-Anlage ist es wichtig, den eigenen Energiebedarf in kWh zu kennen und die Anlagengröße auf dem lokalen Ertragsfaktor in kWp basierend zu bestimmen.

Die angenommenen Werte ergeben unter Berücksichtigung der jährlichen Sonnenstunden, beispielsweise über ein Standort-Tool wie PVGIS, einen realistisch zu erwartenden Wert an kWh pro Jahr. Als "Daumenregel" lässt sich hier für eine nach Süden ausgerichtete PV-Anlage der realistische Faktor von 970 annehmen. Es ergibt sich also die Rechnung:

kw x Faktor 970 = ? kWh/a

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse für PV-Anlagen von 1 kW bis 10 kW:

| kWp | kWh | kWh pro Jahr |

|---|---|---|

| 1 kWp | 1,1 kWh | 970 kWh/a |

| 2 kWp | 2,2 kWh | 1939 kWh/a |

| 3 kWp | 3,2 kWh | 2909 kWh/a |

| 4 kWp | 4,3 kWh | 3879 kWh/a |

| 5 kWp | 5,4 kWh | 4849 kWh/a |

| 6 kWp | 6,5 kWh | 5818 kWh/a |

| 7 kWp | 7,5 kWh | 6788 kWh/a |

| 8 kWp | 8,6 kWh | 7758 kWh/a |

| 9 kWp | 9,7 kWh | 8727 kWh/a |

| 10 kWp | 10,8 kWh | 9697 kWh/a |

Welcher Ertrag kann erzielt werden?

Für eine noch genauere Bestimmung des Ertrags ist ein wenig Kopfrechnen vonnöten, weil die Angaben der Hersteller normiert sind, um einen Vergleich zu ermöglichen. Allzu schwierig ist die Berechnung aber nicht.

- Schritt 1:

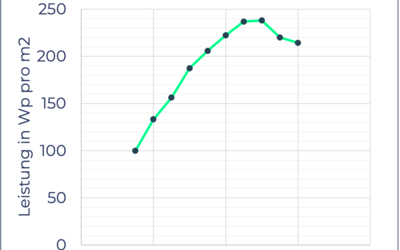

Aus den Angaben des Herstellers zur Modulgröße und zur Nennleistung wird die Nennleistung pro Quadratmeter ermittelt.

- Schritt 2:

Dies wird mit der nutzbaren Dachfläche multipliziert, um die Nennleistung der insgesamt auf dem Dach montierbaren Module zu bestimmen.

- Schritt 3:

Daraus wird die theoretische Maximalleistung der Photovoltaikanlage berechnet, wobei zum Beispiel auch Leitungsverluste und der Wirkungsgrad des Wechselrichters zu berücksichtigen sind.

- Schritt 4:

Aus vorliegenden Tabellen kann der zu erwartende Ertrag am jeweiligen geographischen Standort ermittelt werden. Diese Tabellen geben an, wie viele kWh pro Jahr für jedes Kilowatt der in Schritt drei ermittelten theoretischen Höchstleistung zu erwarten sind. Multipliziert mit der vom Herstelle angegebene Lebensdauer der Module ergibt sich daraus der gesamte Ertrag der Anlage.

- Schritt 5:

Die in Schritt vier errechneten realistischen Erträge der verschiedenen Varianten können jetzt ins Verhältnis zu den Kosten der verschiedenen Varianten gesetzt werden. Als Ergebnis erhält man die Information, die für die meisten Kunden die wichtigste ist: Was kostet jede Kilowattstunde selbst erzeugter Strom?

Beim vierten Schritt ist aber darauf zu achten, dass die Tabelle sich auf den richtigen Modultyp bezieht.

Fazit: Nur der Ertrag zählt

Die Nennleistung der Module sagt wenig über den Stromertrag der Anlage aus, der von zahlreichen Faktoren abhängt. Wer sich mit diesen Details nicht auseinandersetzen möchte, sollte vor seiner Entscheidung eine Ertragsprognose erstellen lassen.

Letzte Aktualisierung: 15.01.2024